文/世田谷ピンポンズ 題字イラスト/オカヤイヅミ 挿絵/waca

- 【最終回】又吉直樹『東京百景』それでも僕たちはこの街に憧れて、この街で生きて【世田谷ピンポンズ連載2023年5月】

- 大島弓子『秋日子かく語りき』取り戻せないものはいつだって眩しい【世田谷ピンポンズ連載2023年5月】

- 松本大洋『東京ヒゴロ』 人は表現を生きるのか【世田谷ピンポンズ連載2023年4月】

「あいつ今何してる?」に出演するためだけにタレントになりたい。そう思ったことが何度もある。

僕は番組のスタッフさんから促され、あくまでも久しぶりだという体で卒業アルバムを開く。スズキ! こいつはとにかくカバンがでかかったですね。うわあサイトウさんだ。この子のことが好きだったんですよお。などと、さも忘れかけていた記憶を手繰り寄せているかのような顔をしてカメラに向かって話す。

収録が始まる。スタジオの椅子にもたれて、VTR越しに何人かの同級生と再会する。こんな機会でもなければもう一生会うことがなかったかもしれないと思うと涙が止まらなくなって困る。

「泣きすぎやろ」司会の名倉潤が突っ込む。

「本当に嬉しかったんだねえ」原田泰造がニコニコとフォローし、ホリケンはずっと笑っている。

僕はしどろもどろになりながら「いやあ、懐かしいっすねえ」とか言って泣き笑う。

実家に帰ったとき、高校の友達とファミレスで、もう会うことのなくなった同級生たちのことをよく話す。彼らは僕たちの脳内で勝手に戯画化され、美化された姿で現れる。彼らが僕たちを忘れても、僕たちは彼らのことを決して忘れたりはしない。

久しぶりに鹿沼を訪れてみようと決めたのは昨年末のことだった。

実家から車を走らせ、例幣使街道という細い旧道をおっかなびっくり通って、街の郊外に着いた。そのまま高校のある中心部を目指すが、電車通学だったこともあって、途中の車窓の景色にほとんど既視感はない。あのころ、遠いうわさで聞いた工業高校のヤンキーと自分の通っていた進学校の似非ヤンキーが屋上で決闘したとかしなかったとかいうデパートも初めて見た。想像していたよりずっと小さかった。

街道は高校近くのY字路になった辺りでマロニエ通りにぶつかる。Y字路の股の部分にはお社があって、そこから通りを右に行くといつも使っていた新鹿沼駅、左に行くとひとりで入ることができず、在学中一度も行かなかったココスがあり、そこから三百メートルくらいもくもくと歩いた先に高校がある。駅前には大きなロータリーができていて、真ん中に岡本太郎の「夢の樹」という銀色のモニュメントが鎮座していた。二十年前、僕たちは駅からいまモニュメントがある場所を普通にまっすぐ突っ切って学校と駅の間を往復していたはずだ。

駅を使う生徒が下校時には必ず立ち寄っていたレンタルビデオショップ・ファミリーは昔の面影を残したまま、レインボーというあか抜けないカラオケ屋に変わっていたけれど、当時からずっと廃墟だった平屋がいまも変わらず残っていたことに心が動いた。

車を近くの駐車場に停め、高校へと歩を進める。正門の横の塀には全国大会出場を決めた部活動のプレートが誇らしげに何枚も掲げられている。昔からずっと弓道が強かったが、それはいまも変わらないらしい。当時も今も部活に全く関与していないのに何だか嬉しくなってしまう。

遠くのほうで用務員の方が落ち葉を掃きながらずっとこちらをうかがっているのが分かった。マスク越しでも頬の弛緩は分かるのか、どこに行っても怪しい目で見られてしまう。この場合、帽子も眼鏡もマスクもすべてが悪いほうに転んでいる。しかも校舎の所々をスマホで撮影している。これは限りなくアウトに近い。

本当は感傷の赴くまま校内に入っていきたかったけれど、流石に無理そうなので高校の敷地をまるっと囲むフェンスに沿って歩いてみることにした。決まった通学路を馬鹿真面目になぞっていただけの自分にとって足を踏み入れたことのない道だ。民家が連なっている。学校の近くに住むのってどんな感じなのだろうか。

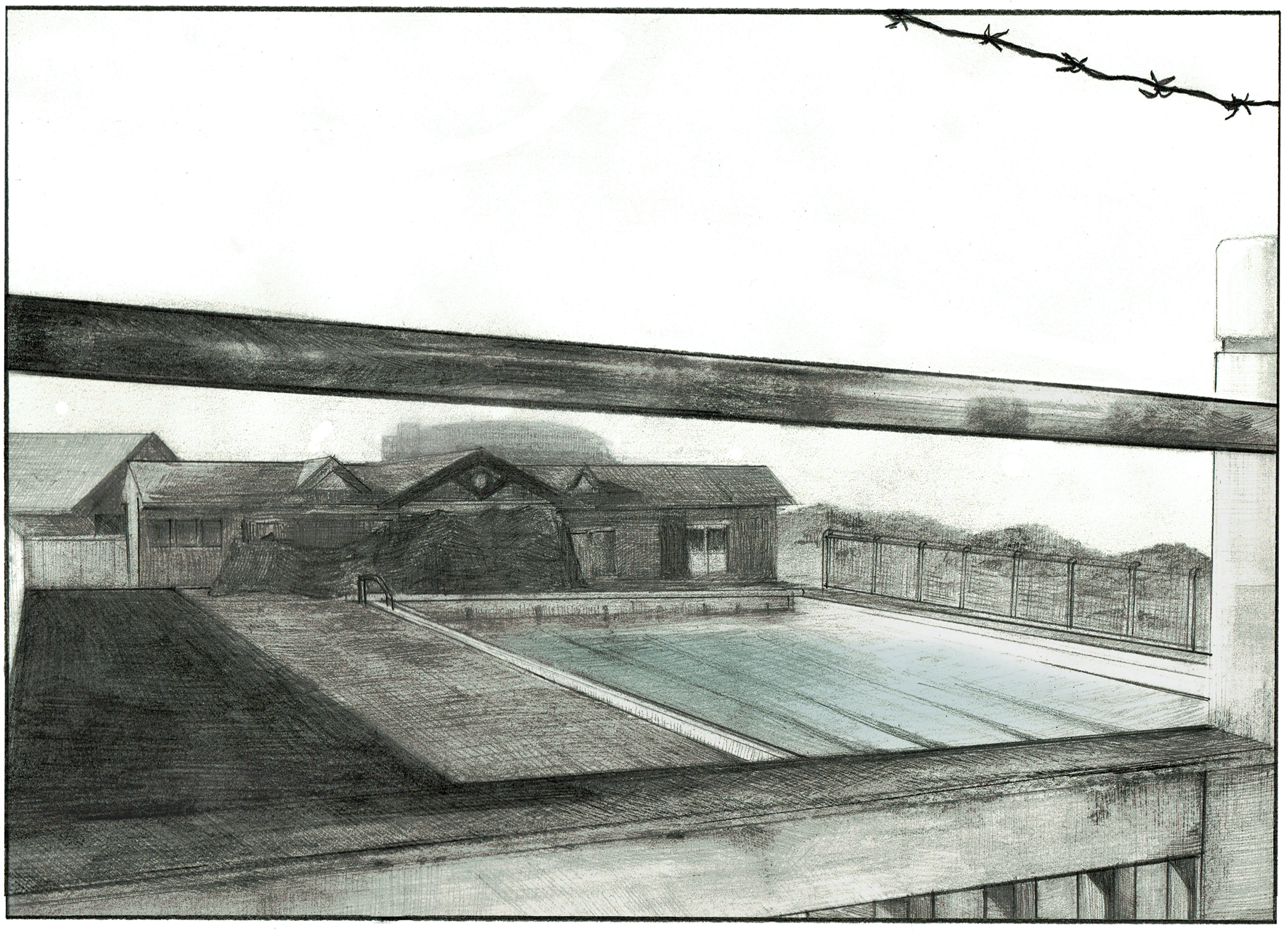

フェンス沿いをふらふらしていると、閑静な住宅街の中にぽっかり大きな駐車場があって、そこをやんわり迂回して細い道に入っていくうちに何やら方角が分からなくなった。個人経営の飲み屋や美容室にカワチ薬品。学校の裏にモスバーガーがあったなんて知らなかった。ちょろちょろ流れる用水路にあたりをつけてなぞっていくと、思ったよりも学校のプール近くに出てしまった。ただ正門から学校をぼーっと眺めていただけで訝しがられたのに、これはあまり芳しくない。でも涙が出てきてしまいそうなくらい懐かしくて思わず写真を撮る。それが怪しく見えるんだって。

プールの向いには体育館があって、その少し先に校舎と体育館をつなぐ渡り廊下が見えた。新しくなったり、いっそのこと古く朽ち果ててくれていたら良かったのに、そこには自分がよく知る、あのころのままの校舎があった。

既視感のない街の景色がすべてフリだったかのように気持ちはあっという間に二十年前に帰っていく。この街で自分が知っていることなんてほとんどが高校と駅の間に集約されていたんだなと思う。

黒板に問題の答えを書こうとしている僕の学ランのポケットの中でガラケーがずっとバイブレイションしている。

この記事の続きは有料会員限定です。有料会員登録いただけますと続きをお読みいただけます。今なら、初回登録1ヶ月無料もしくは、初回登録30日間は無料キャンペーン実施中!会員登録はコチラ