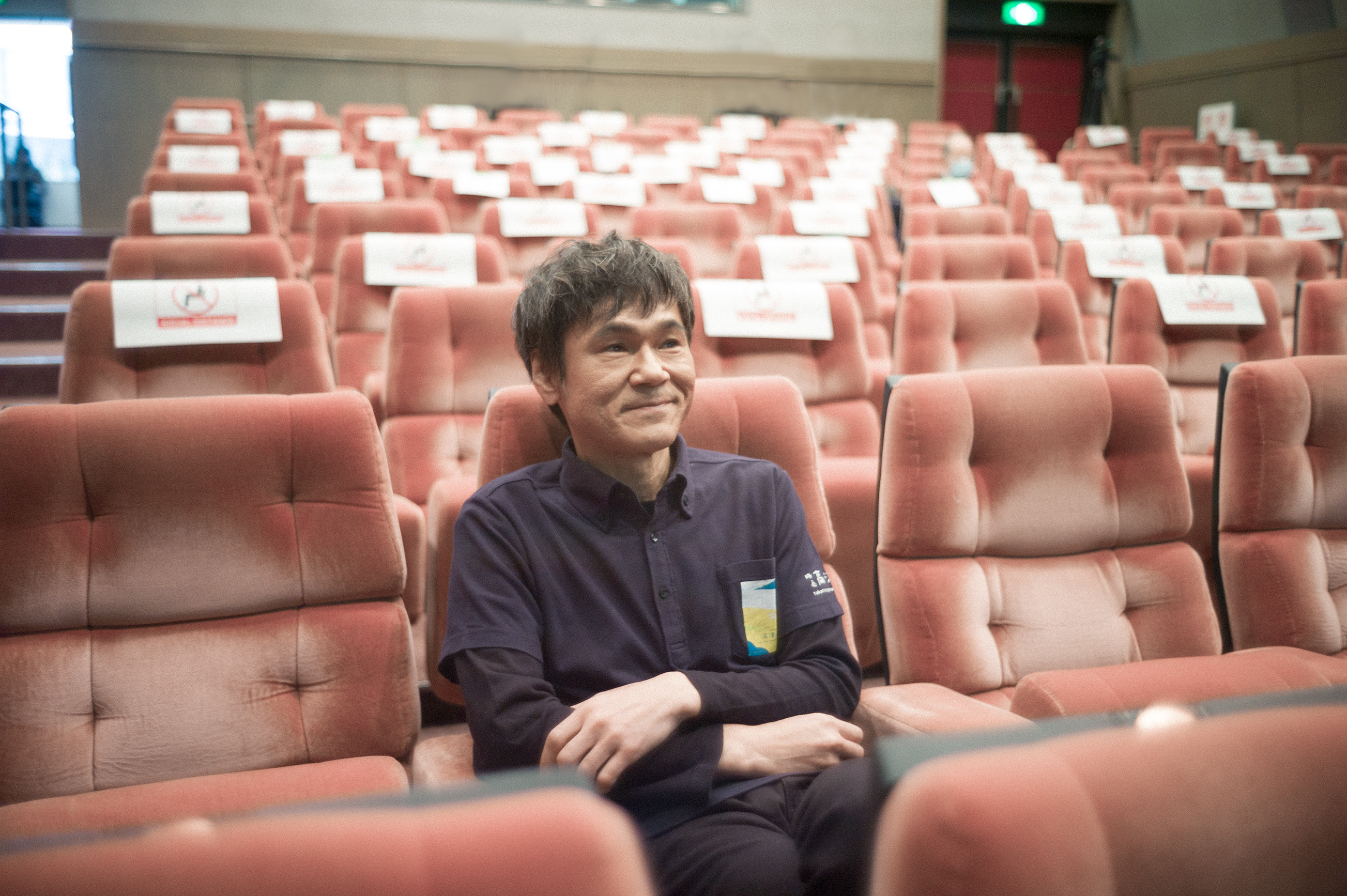

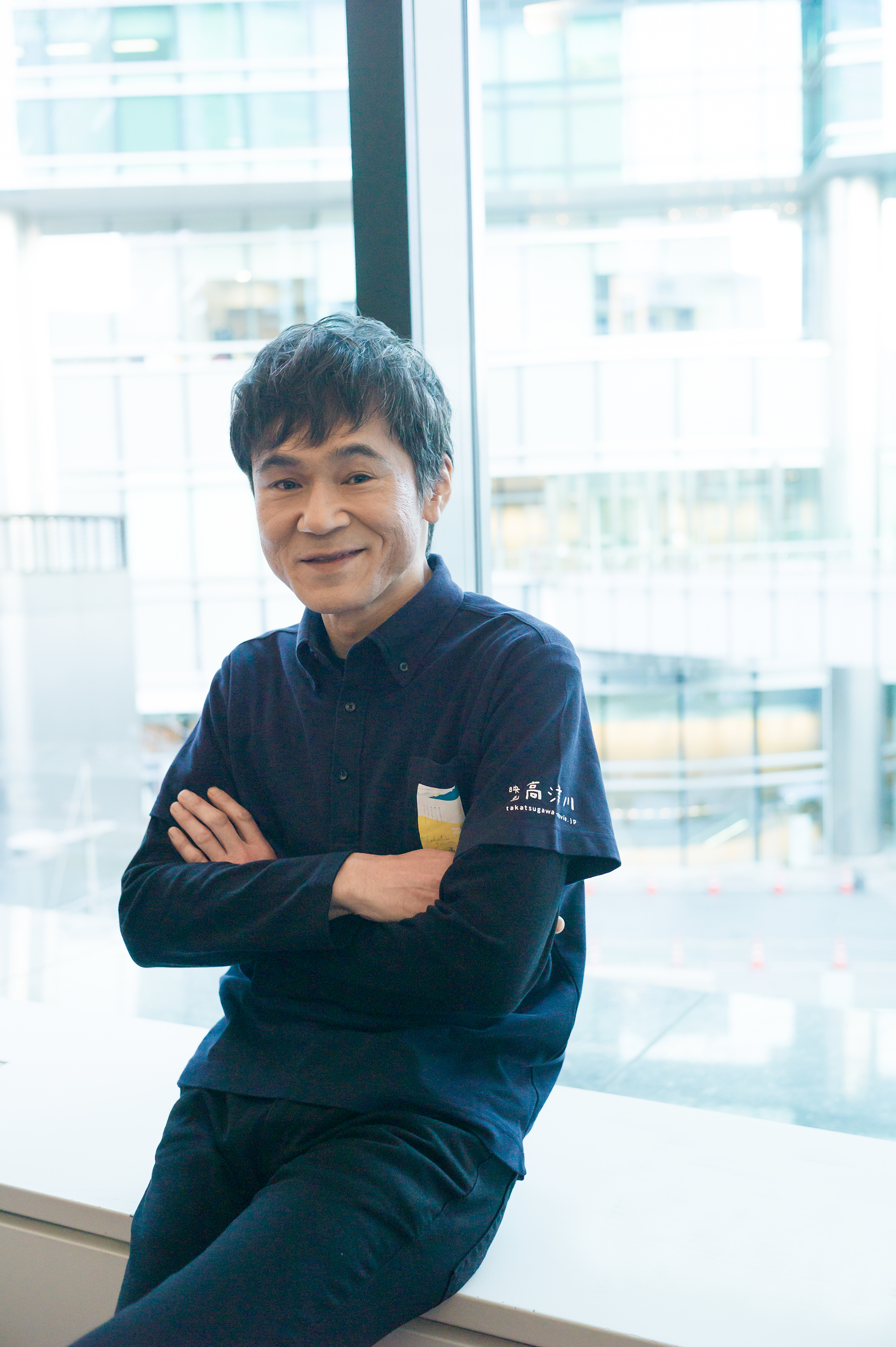

俳優生活30周年という記念すべき瞬間を、初主演映画『高津川』の撮影現場で迎えた甲本雅裕。しかもそれまで何度も組んできた、錦織良成監督作で。トリプルで深く記憶に刻まれることとなった、映画『高津川』。名バイプレイヤーとして書ききれないほどのフィルモグラフィを持つ甲本だが、この初主演作の現場で座長として、どのように作品に向かい合ったのか。島根県、日本一の清流・高津川が流れる町を舞台に、そこで生きる人々の暮らしを映し出す本作は、現在の日本が全国で抱える問題や状況が、不思議と鮮明に映し出される。その舞台裏や魅力を語ってもらった。

取材・文/折田千鶴子 撮影/ツダヒロキ

『高津川』

原作・脚本・監督/錦織良成 出演/甲本雅裕 戸田菜穂 大野いと 田口浩正 高橋長英 奈良岡朋子 ほか

(2019 年/日本/113分)島根県を流れる一級河川・高津川を舞台に、歯止めのかからない人口流出など地方の現実の中で懸命に生きる人々を描く作品で、甲本雅裕が映画初主演。牧場を経営する学は、地元の誇りである神楽の稽古をサボる息子に頭を痛め、若者が地元に残らないことに不安を募らせていた。そんな中、学の母校である小学校が閉校になることを知り、地元のためにできることを住民と話し合う。

2/11(金)新宿バルト 9 ほか全国順次公開

© 2019 映画「高津川」製作委員会

配給/ギグリーボックス

目次

「主役だから」と思っていることが、逆に足かせとなってしまうことがある

――コロナ禍で公開が延期されていた、映画『高津川』が遂に公開されます。錦織監督は前々から、甲本さんの主演で作品を撮りたいと宣言されていたそうですね。

これまで錦織監督作に7作出演していますが、『うん、何?』の舞台挨拶の時、観客の前で「甲本さん主演でいつか映画を撮りたい」とおっしゃられて。そんな風に思ってくれているのかと嬉しく思いつつ、役者にとっては「またね」を真に受けてばかりでは仕方ないので(笑)、待ちわびていたわけではありませんでしたが、「本当に形にしてくださったんだな」と感謝しています。

――自分を想定して書かれたオリジナル脚本を読んで、どのように思われましたか?

パッと読んでしまうと、非常に地味な作品ではあると思いました。ただ、そこで生きている一人一人の人物の心の中を覗くと、とても複雑であり、しっかりと現在・過去・未来が感じられる。そのように生きて来たものをどう醸しだすかで、この作品はどんどん色付けされていくだろう、と感じました。

――当て書きゆえに、理解しやすい、演じやすい、という側面もありましたか?

作品自体も好きですが、演じる学という役をすごく好きだと思えたので、演じるのはとても楽しかったです。ただ、いつもと同じように「はじめまして」として作品と向き合うので、演じやすいとは特に感じませんでした。他の作品と変わりなく、そこに没頭するだけでした。

――座長として、これまでの現場での居方と何か変化はありましたか?

撮影前はやはり、現場全体を見渡して上手くバランスを取ろう、と考えていました。ところが現場に入った瞬間、大事なのはそこではないな、と思ったんです。どれだけ他のみんなと同じ土台に立ち、そこでどう生きるかが一番大切だ、と。上から全体を見渡すというような、高みに自分がいては絶対にダメだと感じました。「主役だから」と思っていることが、逆に足かせとなってしまうことがあると、主役をやらせていただいたからこそ感じられました。ただ、色々と想像して現場に入れたからこそ、いつもより視野が広がったのは良かったと思います。

――“好き”とおっしゃった学は、相当に不器用な人ですよね!?

はい(笑)。ただ、どんなに不器用でも、どんなに何かをやるのが下手くそでも、一生懸命に何かする、生きる、考えることを止めない限り、大丈夫なんだ、と気付かせてもくれました。完璧じゃないのが人間なんだ、と。もちろん「もう少しこうすれば上手くいくのに」とか「気づけよ!」と思うところもありますが(笑)。ただ、それによって一方では上手く回っていることもある。本作は決して、「こう観て欲しい、感じて欲しい」と訴えてはいません。錦織監督の作品はどれもそうですが、観た方それぞれの思いが沸いてくる作品になっていると思います。

――学という役は、言葉やアクションで何かを表すのではなく、逆にすべてを飲み込むことでの表現というか。出さないことで何かを表すのは、とても難易度が高いと思いました。

演じながら学になればなるほど、どんどんそうなっていきました。書かれているわずかな台詞でさえ、これ、言えないな、と。監督のところへ行き、「すみません、学はこれ言えないです」と申し出て(笑)。監督も、「あ、学はそれを言いませんか」と。「それを言ってしまうと、学という人間が崩れていく気がするので、このセリフ、なくてもいいでしょうか!?」というやり取りが、実は何度もありました(笑)。せっかく与えていただいたセリフを、現場で削っていって……。たとえ(周囲から)誤解を招いたとしても、学は喋れないな、と。

――逆アドリブですね(笑)。役者の肉体を通してしか、分かり得ないということがあるのですね。

本当にそうなんです。脚本を読んでいるときは、そのセリフがあることによって繋がっていくのですが、演じていくうちに、それを喋ると繋がっていかない、という可能性が出てきて。だから、だいぶセリフを削ってしまいました。ただ思いはとても持っている、ということだけは観る方に伝わればいいな、と思っています。

「地域映画」ではなく「これからどうしていくのか」という物語に

――息子の竜也が学に言う、「最近は変に理解のある親ばかり」というセリフには、とてもハッとさせられました。今どきの理解ある親の言動が、逆に若者が故郷にいることを遠ざけてしまうこともあるのか、と。

本当に求めていることを人間って逆に言葉にしなかったりするので、より分かりにくくなってしまうんですよね。大人たちも「若者はこうだろう」と思い込んでしまっているところがある、という。角度を変えて見れば、なるほど、そういう風に思っている人もいるのか、と気付く。親子の身近な関係であっても、分からないことがある。この映画は、各々がそういうことに気づいていく物語なのかな、とも思います。

――流入してくる人も多いけれど、土地の若者たちの多くは流出してしまう、というセリフがありました。本当に人って、足元にある良さには気付かないものだと改めて気づきました。

ここで描かれていることは島根に限ったことではなく、日本中、もしかしたら世界中に通じることかもしれない、と思います。どこで暮らしていても、「あ、これ自分が暮らす場所の話だ」と思われる方が絶対にいるハズです。監督といつも話しているのですが、僕らは「地域映画」を撮るつもりはない。地域の映画にしてしまってはダメだ、と。ここでは、高津川から受ける恩恵、それがあって生活が成り立っていることが本当によくわかる。でも、そういう素晴らしいものが足元にあることに、気づかないまま生きてしまっていることって多いと思うんです。作品の中で、いろんな問題(過疎、介護、自然破壊、技術・文化の伝承その他)が描かれていますが、映画の中では実は何一つ解決していない。すべてがこれからのストーリー。これからどうしていくのか、という物語なんです。

――学と竜也のみならず、なかなかに不器用な父・息子の関係が描かれています。甲本さん自身、これまで父・息子という関係性の不器用さ、難しさを実感されたことはありますか?

振り返ってみると、「なぜ肝心な時に言葉にできなかったのか」ということは、結構あります。「目の前にいるのだから、ちゃんと言わなきゃ」という時に、いつもタイミングを逸してしまうというか。結婚するとき、相手のお父さんに言わなければいけないことをなかなか言い出せないのとも、ちょっと似ていて(笑)。ただ時が経ってふと話してみると、「分かっていたよ」と言われて、親子ってそういうものなのかな、と感じたりします。だから逆に、ハッキリ言うことが全てではなかったのかと感じることもありますね。

『踊る大捜査線』出演で、映像の世界でやっていけるという意識が生まれた

――最後に、30年以上の俳優人生を振り返って、いくつかあったであろう大きな転機について教えてください。

この記事の続きは有料会員限定です。有料会員登録いただけますと続きをお読みいただけます。今なら、初回登録1ヶ月無料もしくは、初回登録30日間は無料キャンペーン実施中!会員登録はコチラ