笑いもの 第四回

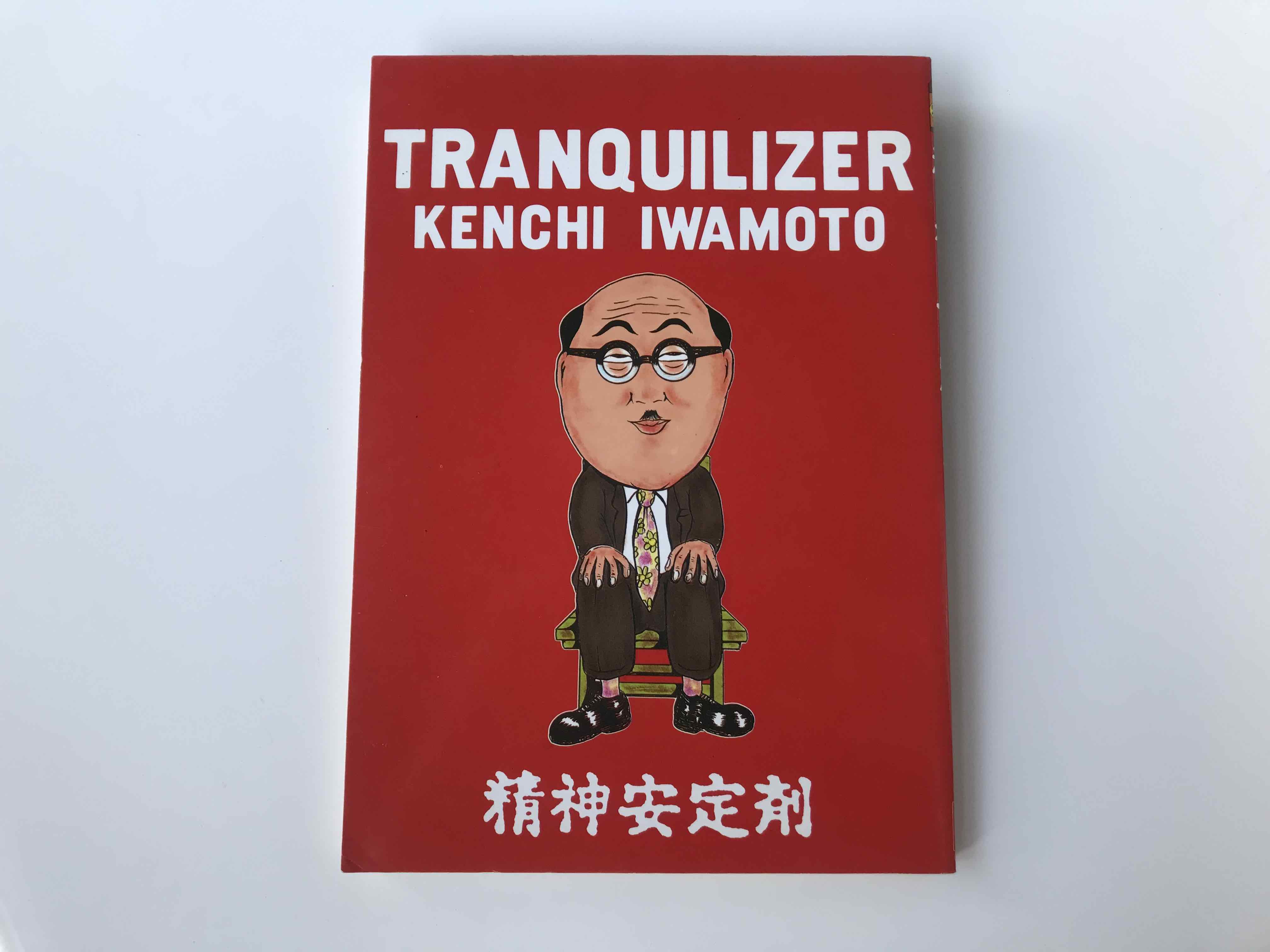

▲「精神安定剤」イワモトケンチ

田舎のサブカル少年が刑務官になるまで

高校卒業後の進路に刑務官を選んだ理由について、これまで何度となく訊ねられ、そのたびに「妹が勝手に応募した」「夢のお告げで」などと嘘ばかりついてきた。でも、正直に言えば身も蓋もない、くだらない理由があるだけだった。

それは勉強もできない貧乏人のガキが、一風変わった経歴を手に入れるための、姑息な手段でしかなかった。自分自身、それを認めるまで十年以上かかった。

前回の終わりに書いたように、ただ東京に出て面白おかしく暮らしたいというアバウト過ぎる、無きに等しい将来のビジョンを、女手ひとつで育ててくれた母に語れるはずはなかった。

ウチはまだ三歳くらいのときに親が離婚し、母方の田舎で親戚の営む瓦工場を間借りする感じで暮らしてきた。ついでに言うと兄弟はふたつ下の弟がいるだけで、冒頭の「妹が勝手に応募した」というのは二重の嘘なのだった。

進学は無理だった。バカだったので。

中学の頃は学年トップを張る優等生だったものの、手陰を覚えたあたりから成績は急降下し、期待されていた進学校ではない、なんの変哲もない普通校に入り、そこでも成績は下がり続け、もはや成績の概念そのものが光を浴びた埃のごとくキラキラと飛散し、消えた。

加えて母子家庭の懐事情では国公立や有名私立ならまだしも、「とりあえず」の進学などできる余裕も意志もなかった。また、就職はほぼ地元の情報のみで、しかし、どうしても地元だけは出たかった僕は、学校の掲示板に貼ってあったおそろしく地味な制服を着た男女のポスターに目をつけた。それが刑務官、つまり看守の募集だった。

「看守て!」と鼻で嗤って立ち去ったものの、その夜の布団の中ではすでに最有力候補になっていた。まず公務員というのが母への説得材料になる。田舎の貧乏人にとって安定収入が保証された公務員は憧れのアイドルとも等しき存在で、案の定、母は諸手を挙げて賛成したが、それが刑務官だと知った途端、挙げた諸手をゆっくり垂れた。「なんで?」。

公務員なら郵便局員(当時)でも警官でもええやろ、よりによって……と言い淀み、母は言葉を飲み込んだ。その続きが差別的言い回しになってしまうという自制より、それを押しても尚、変わり者の長男を安定職に就かせたかったのだろう。母は渋々背を押した。

自分の中の作戦としては、まずは公務員を口実に地元を離れ、然る後に本格的上京に向け準備を整えるつもりだった。

そんな一時の腰かけならば、なまじありきたりな職に就くより、後に話のネタになるようなぶっとんだ職業の方がよいのではないかという、いまにして思えば失礼千万な、聖なる仕事を貶める最低な動機を胸に秘めていたのだけれど、更に深いところではもっと切実な理由があった。

自分は男性社会が、つまり世間そのものが怖かった。

母子家庭の子供は否応なく、どこか母親の背中越しに世間を伺って育つところがある。そこで母が男性から受ける同情や蔑みや性的な眼差しを通して、子供はその先にあるグロテスクな世界を想像する。

その象徴のように記憶にあるのが、まだ小学生に上がる前、銭湯ではじめて男湯に送り出されたときの光景だ。目の高さに広がった男性器の群れが、プリミティブな恐怖体験として刻まれている。

後に自分の股間もそう変容していくわけだから、いま思えばアホみたいなことだけど、父親の記憶も薄いまま、幼心に突然見せられた男根のドアップは黒ずんだの鍾乳石のような、裏返しに爛れた内臓のような、とにかくドン引きの禍々しさに満ちていた。

高所恐怖症の人間が、瞬間柵を跳び越えたくなる衝動に駆られるように、人は恐怖する対象に自ら向かってしまうときがある。僕にとって恐怖は大人の男性であり、社会そのものであった。だからこそ塀の中という、その成分が最も濃い場所に惹かれたんだと思う。

有り体に言えば無自覚に望んだ通過儀礼であり、いわば社会に出る前の免疫づくりに、僕は看守を選んだのだった。本当に迷惑な話だと思う。

塀の中の束の間の青春

なんとか試験をパスして、高校卒業後、晴れて刑務官の職を拝命したのは関西にあるK拘置所だった。もう30年以上も前の話なので、わざわざイニシャルにする必要もないと思うが、あまりに不真面目な動機で就職したため、いまでも正しい表記は気が咎める。

拘置所とはどういうところか簡単に説明すると、犯罪で起訴された被疑者が刑の確定まで身柄を拘束される場所である。刑務所はあくまで刑を執行する場所であって、だから拘置所は(無罪放免のレアケースを除けば)刑務所へ行くまでの仮の宿と言える。モラトリアムな猶予を求めていた僕にとって、これ以上の一致はなかった。

量刑によって振り分けられる刑務所と違い、判決前の拘置所にはコソ泥から殺人犯まで、あらゆる犯罪者がごちゃ混ぜで収容されている。

加えて、拘置所には既に刑の決まった「既決囚」もいる。彼らは刑務所ではなく、拘置所の雑役を以て刑に服する者たちで、収容者たちの食事や配膳、施設の清掃などにあたる。

つまり犯罪者の世話をするのもまた犯罪者たちで、それが贖罪にもなっているという、なんだか罪のロンダリングのような不思議な循環が形成されていた。

ただその奇妙な体系に属さぬ例外もいた。死刑囚である。

死刑囚は刑務所にいるものと、漠然と思っている人も多いと思うが、前述した通り刑務所はあくまで刑を執行する場所であって、死を以てそれを為す死刑囚に服役の必要はない。

刑場は刑務所ではなく、全国の主要拘置所7箇所に設置されている。

あらゆる労役を免除され、ひたすら拘置所内で執行を待つことが、彼らにとって最も重い、透明な罰である。

僕が働いていた拘置所にも、何人かの死刑囚がいた。

当時は一刻も早く塀の外へ出たかったけれど、手放しで青春と言い切れる時期は、刑務官として過ごしたあの二年間だけだったかもしれない。

拘置所は市街地から離れた山中にあり、その敷地内にある独身寮で、僕は体育会系の手荒い洗礼を受けた。

拘置所は当然ながら24時間営業で、三交代のシフトが組まれていたため、いつ戻っても寝起きの先輩や、酔いつぶれた先輩がいて、新入りの僕はあらゆる雑用に呼びつけられた。アダルトビデオの返却や、ゲロの後始末、パチンコの行列代理などを仰せつかり、その見返りとしてペットボトルに溜めた小便を「捨てとけ」と手渡されたりした。

自意識の塊のようなサブカル少年だったので、もちろん最初はゲンナリしたけど、すぐに誰の目も気にしなくていい、野郎たちだけの生活に心地いい開放感を感じはじめていた。

とくに休日に連れて行かれた満員の市民プールで、海パンを脱がされ水中に投げ込まれて以来は、いつどんなところでもパンツを下ろせるようになり、率先して全裸になることが年下のマナーと信じるまでになった(これは上京後、寒い勘違いであることが判明したのだが)。

独身寮の先輩たちは半分以上が武道で知られた大学出身者で、上下関係こそ厳しかったものの、遊び方は豪快で自分がどう振る舞えば後輩を魅了するか、ちゃんと分かっていた。

現場では犯罪者相手に目端を利かせ、例えば、シャブ中の容疑者が突然暴れ出したりしたときなどは、驚くほどの手際の良さで制圧する。一方で、始終ここでは書けないブラックジョークを飛ばし、休日には片目をつむって違法スレスレの遊びをそそのかしてくる。

酒、ギャンブル、風俗……いまなら眉を顰められそうな嗜みをひと通り教えてくれて、どうでもいい自尊心を踏み潰してくれた先輩たちにはいまだに感謝しかない。

看守と言えば不気味で冷酷で、なんなら犯罪者以上にサイコパスなイメージがあるけれど(それはあんまりか)、実際はどこよりも人間味のある健全な職場だったように思う。極度にストレスフルな仕事を担う必然だったのかもしれないが、法治国家の最後の番人としてのプライドもあった。

父親の不在でずっと抱えていた、大人の男性に対する不安や不審のようなものは、あらゆる種類の男たちが働き、収容されている塀の中で、次第に解消されていったような気がする。

深夜に投稿用のマンガを描きながら、あるいは仕事中にギャグのネタを探しながら、そうしている自分に負い目を感じることが度々あった。

予想外に充実した刑務官生活を送りつつも、こんなところ一刻も早く抜け出したいという思いは常にあった。それが裏切りだと知りながら、お調子者を演じているときほど、自分が醜く思えるときはない。

ただ東京に出て面白おかしく暮らしたいというアバウト過ぎる願望は、塀の中でこねくり回されるうちに、次第に具体性を帯びていた。

ギャグマンガ家になりたい、そのデビューをきっかけに上京する──実は高校時代、倫理のY先生に手渡された『かっこいいスキヤキ』を読んだあとくらいから、自分の中では決まっていたことかもしれない。

それくらいしか思いつかなかったというのが、正直なところでもある。

ギャグマンガ家なら別に絵が描けなくても、アイデア次第でなんとかなる。ガロを読み、サブカルに精通し、加えて看守になるほど変人の自分には、類い希なるセンスと独特な感性があり、そんな俺が書いたマンガは必ずや編集者の目に止まり、驚異の新人として速やかにデビューが決まるだろう──そう念じる一方で、いまどんなギャグマンガが新しいのか、めぼしい雑誌を読み漁り、必死でリサーチする自分もいたのだった。

60年代から70年代にかけて若者文化の象徴だった『平凡パンチ』はその最晩年、言ってしまえば週刊誌として虫の息だった末期、なぜかガロ系作家(根本敬先生、蛭子能収先生など)やマニア好みのマンガ家(岡崎京子先生、とり・みき先生など)を大量起用し、当時としてもどうかしてるサブカル誌に変貌していた。一部では原稿料の出ないガロに引っかけて「金の出るガロ」とも呼ばれていたらしい。

僕はそのカオスな構成に、ここならひょっとしてデビューできるのではないかという、野良犬独特の嗅覚を働かせた。後にその勘は少し違った形で的中するのだけれど、まだ読者として読んでいた時期に、これは新しいぞと注目していたのがイワモトケンチ先生だった。

この記事の続きは有料会員限定です。有料会員登録いただけますと続きをお読みいただけます。今なら、初回登録1ヶ月無料もしくは、初回登録30日間は無料キャンペーン実施中!会員登録はコチラ