「笑いもの」第1回

笑いについて書こうと思う。およそ30年前にギャグマンガ家としてデビューして以来、笑いを軸に凌いできた。この辺りで一度、自分の足もとを見つめ直すのも悪くない。

もちろん逡巡がないわけではない。まず第一に恥ずかしい。笑いを仕事にしている者が、自ら笑いを語ることほど小っ恥ずかしいことはない。そういう者に限ってたいした仕事を残してるわけでもなく、なんとか騙せそうな相手に向かって、底の浅い持論を振りかざすという印象がある。いまから自分も仲間入りだ。

それでも恥を忍んで書こうと思ったのは、結局自分にはそれくらいのことしか語るものがないからだ。なるべく世間の端っこで、世の中を笑って生きてきた。そのツケを多少なりとも払うには、自ら笑われる立場に立つことしかない。

共感の見取り図

いまの世の中には「笑い」が溢れている。水や空気と同じように笑いはタダで、テレビからネットから、あらゆるメディアから提供され続けている。いまにはじまったことではなく、自分の感覚でいうと、それこそ僕がデビューした30年前から笑いはエンタメのメインストリームに位置して、揺るぎない勢力を誇っている。

笑いがいまのように体制化したのはダウンタウン以降だと思う。それ以前のビートたけしを頂とする漫才ブームで、笑いはしっかりと市民権を獲ていたものの、そこにはまだ主権的なものへのカウンター、つまり反体制の匂いが濃厚に漂っていた。

ダウンタウンの登場も当時からすれば、バブルに浮かれた世間への強烈なカウンターだったわけだけど、世間そのものがバブル崩壊によって弱体化したあと、よく言うと狡猾に、悪く言うとどさくさに紛れて王座についたような気がする。

笑いは景気と密接に関係する。景気がいいとき、笑いは体制に向けた刃物となり、毒となり、表現は多様でシュールになる。逆に景気が悪いとき、笑いは主権を守る盾となり、解毒剤になり、求めに応じて表現はベタになる傾向がある。

もともと笑いの担い手が、王様に仕える道化だったことを考えると当然な気もする。道化は端から主張など持たない。ただ相対的に振る舞うだけだ。

笑いを糧にする者としては願ってもない時代だけれど、どうにも拭いきれない居心地の悪さを感じるのは、心のどこかで道化が王座についている不自然さを感じているからかもしれない(ただ自分がメジャーになれないやっかみかもしれないけど)。

それでも熾烈な競争を勝ち上がってきた芸人たちによって、笑いは高度に体系化され、洗練され、ついでに政治化した。その結果、理解し難い不条理な笑いや差別的ジョークは淘汰され、みんながニコニコ安心できる「共感」に偏った。

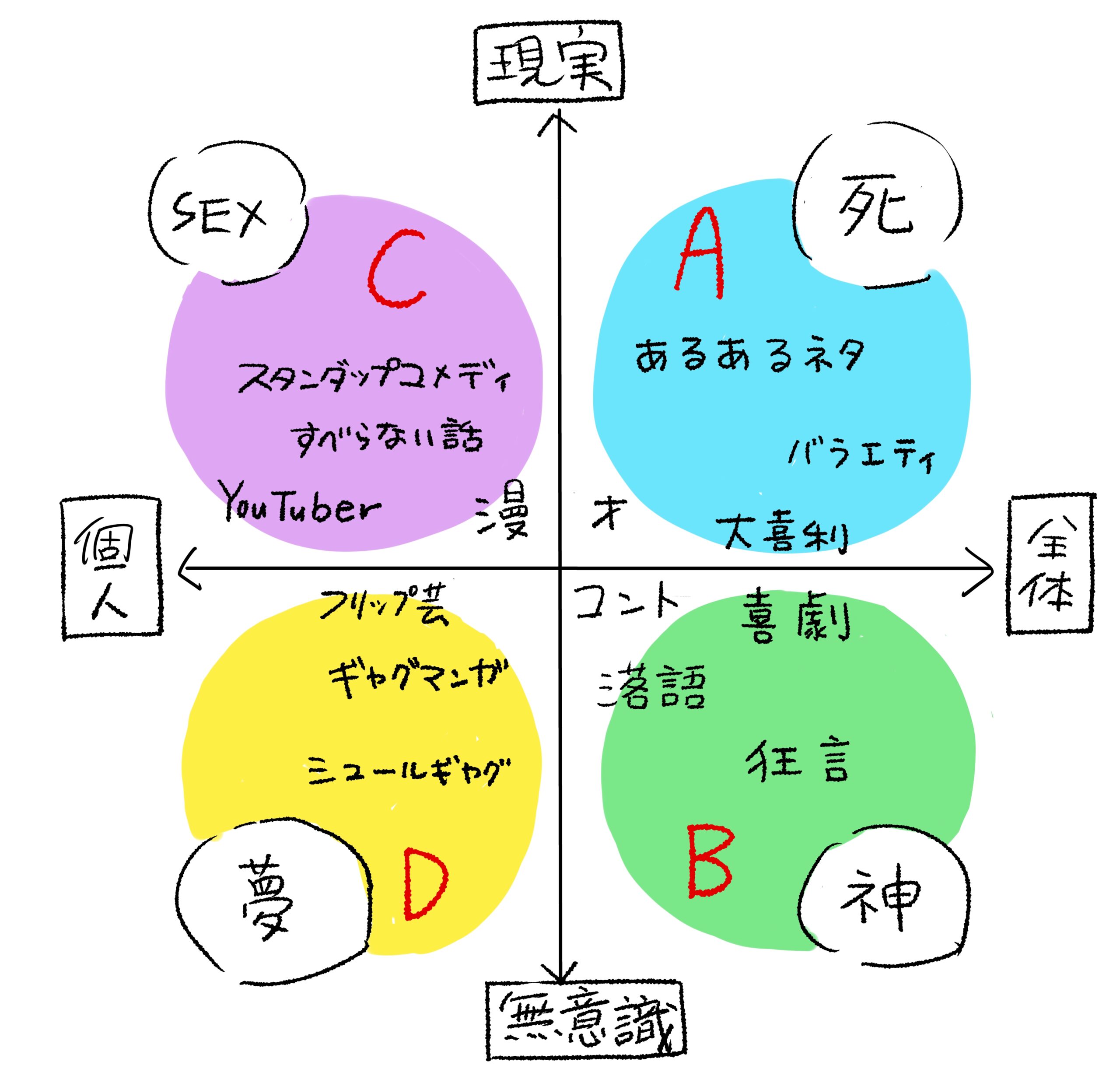

共感至上主義ともいえる現代では、より多くの人から共感を得る作品が素晴らしいとされがちだが、敢えて対象を絞ることで深く刺さる場合もある。また共感を現実に求めるか、内面に求めるかによっても質が変わってくる。これを座標で表してみる。

X軸が共感の広がり、Y軸が深度となる。X軸の左翼が「個人」だとすると、右翼は「全体」。Y軸の上限が「現実」だとすると、下限は「無意識」となる。

X軸は右に行くほどより多くの共感を集め、Y軸は上に上るほどより具体的な共感を得る。

この記事の続きは有料会員限定です。有料会員登録いただけますと続きをお読みいただけます。今なら、初回登録1ヶ月無料もしくは、初回登録30日間は無料キャンペーン実施中!会員登録はコチラ